Les mers et les océans sont au centre des enjeux du xxie siècle.

Comprendre les océans et notre planète, c’est préparer l’avenir.

Alors que 2025 est l’Année de la mer et que nous vivons la Décennie des sciences océaniques pour le développement durable (2021-2030), Sorbonne Université Presses s’engage plus que jamais à analyser le passé, le présent et l’avenir des mondes maritimes.

Découvrez notre sélection de titres du catalogue, qui explorent la richesse de notre histoire maritime, autant qu'ils questionnent l'avenir et interrogent les défis contemporains...

30 questions sur l’océan

La Sorbonne et la mer

Christophe Prazuck (dir.)

240 p. — 10 x 18 cm — 12,90 €

Les océans sont au cœur de notre planète : source de vie, régulateurs du climat, moteurs de l’économie et témoins de notre histoire. Mais ils changent rapidement et leur avenir nous concerne tous. Moins nourriciers, plus violents, plus menacés, ils sont au centre de nombreux défis. Dans cet ouvrage passionnant, trente experts de l’Alliance Sorbonne Université répondent aux grandes questions sur l’état des océans et leur évolution. De l’Arctique à l’Antarctique, des grands courants aux technologies sous-marines, de la captation du carbone à la production d’oxygène, plongez au cœur des enjeux qui façonnent le monde marin.

Découvrez aussi la richesse de la vie sous-marine, des cachalots aux grandes algues, et comment l’étude de certains animaux révolutionne notre compréhension du corps humain. Enfin, explorez les liens profonds entre les océans et l’humanité : navigation ancestrale, pêche, innovations bio-inspirées… et surtout, les solutions pour préserver ce patrimoine vital.

Voyages d’agrément et croisières savantes

Les premières croisières en Méditerranée, de la fin du xixe siècle à l’entre-deux-guerres

Catherine Pinguet

280p. — 22x22 cm — 35 €

Alors que les croisières touristiques prospèrent aujourd’hui à bord de mastodontes des mers, cet ouvrage retrace l’histoire méconnue des premières croisières françaises, initiées en 1896 pour les Jeux olympiques modernes. Portées par des hellénistes et archéologues, elles avaient pour destinations la Grèce et l’Empire ottoman.

Abondamment documentées, ces croisières mêlaient culture, science, patriotisme et économie. Les récits de passagers révèlent la vie à bord, les escales, les conférences et même des incidents marquants : naufrage, déraillement et une épidémie de peste. Grâce aux textes de Catherine Pinguet et aux clichés inédits de Pierre de Gigord, ces voyages

reprennent vie.

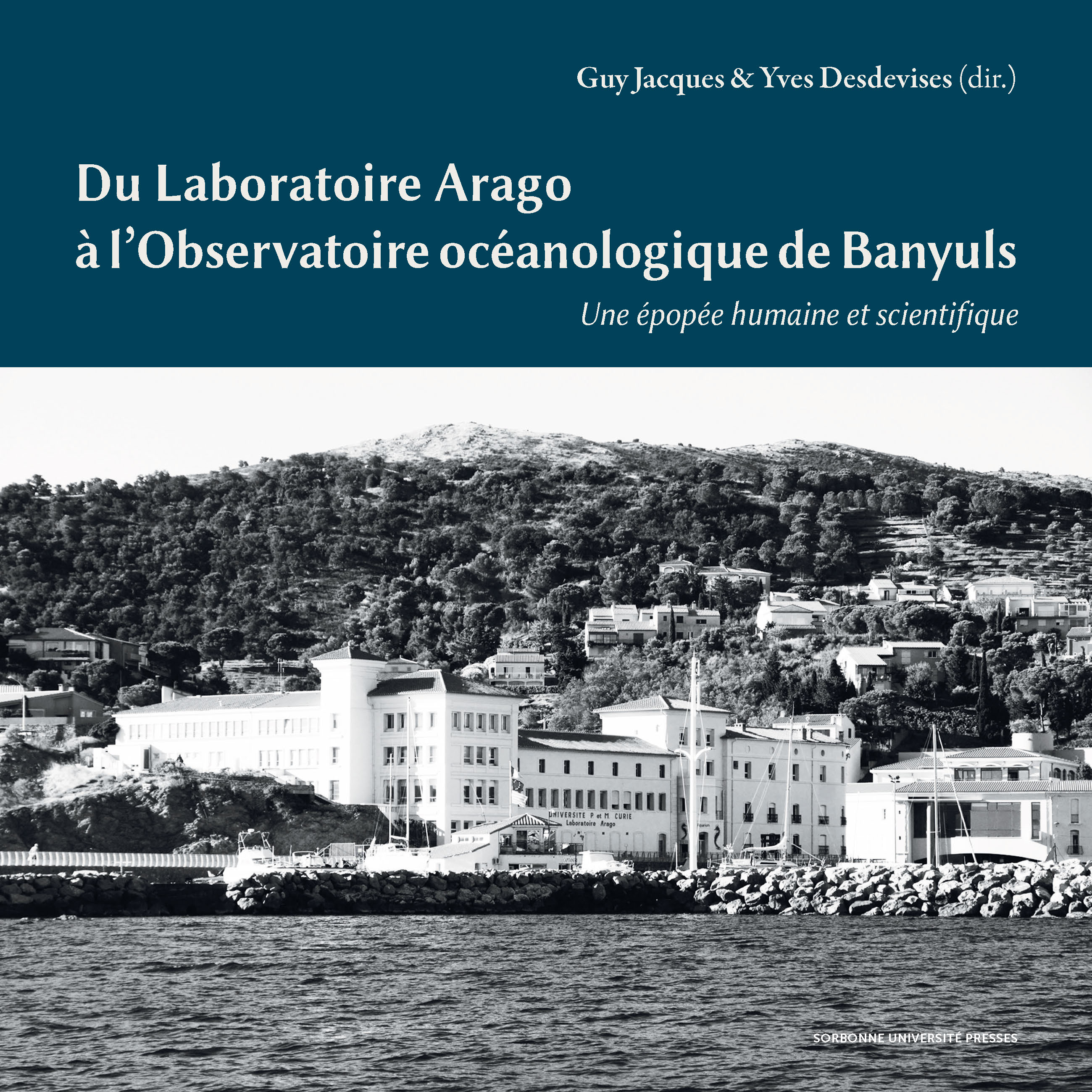

Du laboratoire Arago à l’Observatoire océanologique de Banyuls

Une épopée humaine et scientifique

Guy Jacques & Yves Desdevises (dir.)

253 p. — 22 x 22 cm — 27 €

Né Laboratoire Arago en 1881, l’Observatoire océanologique de Banyulssur-Mer a célébré 140 ans d’histoire. Lieu de la première photographie sous-marine, il est devenu un institut de recherche majeur dans les sciences de la mer. D’abord centré sur la zoologie expérimentale avec Henri de Lacaze-Duthiers, il s’ouvre à l’océanographie dès les années 1960.

Ce livre retrace son évolution, de la biologie cellulaire et moléculaire aux études sur les céphalopodes et écosystèmes abyssaux. Attaché à Sorbonne Université, l’observatoire accueille chercheurs du monde entier et partage ses

découvertes avec le public via son aquarium, ouvert en 1885. Une histoire en perpétuelle écriture.

Manuel de l’environnement

1. Une histoire des idées

Yanni Gunnell & Christian Giusti

327 p. — 22 x 27 cm — 35€

Livre pédagogique, avec une riche illustration, et accessible à tous

Comment les sociétés humaines ont-elles façonné leur vision de la nature ?

Ce premier volume explore l’histoire des idées sur la nature en Occident, où les transformations ont été les plus rapides entre 1450 et 1950. Il déconstruit le mythe de la « nature sauvage » et pose une question clé : existe-t-il une nature indépendante de l’homme ?

Yanni Gunnell et Christian Giusti analysent l’impact humain sur l’environnement, distinguant contamination temporaire et pollution durable. Ils abordent aussi des concepts comme la résilience, essentielle en sciences naturelles mais débattue en sciences humaines.

Du darwinisme à la tectonique des plaques, ce livre retrace l’essor des sciences de la Terre, de l’écologie et de la conscience environnementale. Un manuel éclairant sur les enjeux éthiques et scientifiques de notre époque.

Manuel de l’environnement

2. Le Système-Terre

Yanni Gunnell & Christian Giusti

352 p. — 22 x 27 cm — 35 €

Dans un monde saturé de données et d’informations déformées par les médias, comment saisir les véritables enjeux environnementaux ?

Ce deuxième volume analyse le système-Terre à travers des méthodes scientifiques rigoureuses, abordant les phénomènes complexes, les chroniques environnementales basées sur des indicateurs précis et le principe d’actualisme pour interpréter les changements. Il met en garde contre les distorsions du langage scientifique et explore l’agnotologie, qui étudie la diffusion de l’ignorance.

En conciliant construction sociale et réalité objective, l’ouvrage souligne les limites écologiques de la planète. Il éclaire des questions cruciales : finitude des ressources, transition énergétique et rôle de l’énergie dans l’évolution des sociétés. Des notions clés comme les rétroactions, les seuils critiques et les échelles de temps et d’espace y sont approfondies.

Un livre essentiel pour dépasser les illusions médiatiques et mieux anticiper l’avenir environnemental.

Le plastique, un poison si pratique

Christophe Prazuck (dir.)

178 p. — 12 x 18 cm — 13,90 €

Nous sommes accros aux plastiques. Leur production explose année après année, ils sont présents dans notre vie quotidienne sous de multiples formes.

De quoi sont-ils faits ? Comment interagissent-ils avec leur environnement ? avec nous ? comment se transforment-ils, se dégradent-ils en déchets micro- puis nano-scopiques ? Peut-on les recycler, les « biodégrader » ?

comment finissent-ils dans les sols, les rivières et les océans, nos propres organismes ? Peut-on maîtriser cette submersion plastique ?

Quarante chercheurs de Sorbonne Université, du Muséum national d’Histoire naturelle, des diplomates, des élus répondent à ces questions dans une langue simple et pédagogique.

Focus sur la collection « Histoire maritime ».

Dirigée par Olivier Chaline, elle propose une immersion dans les grandes épopées navales, les explorations audacieuses et les mutations du littoral.

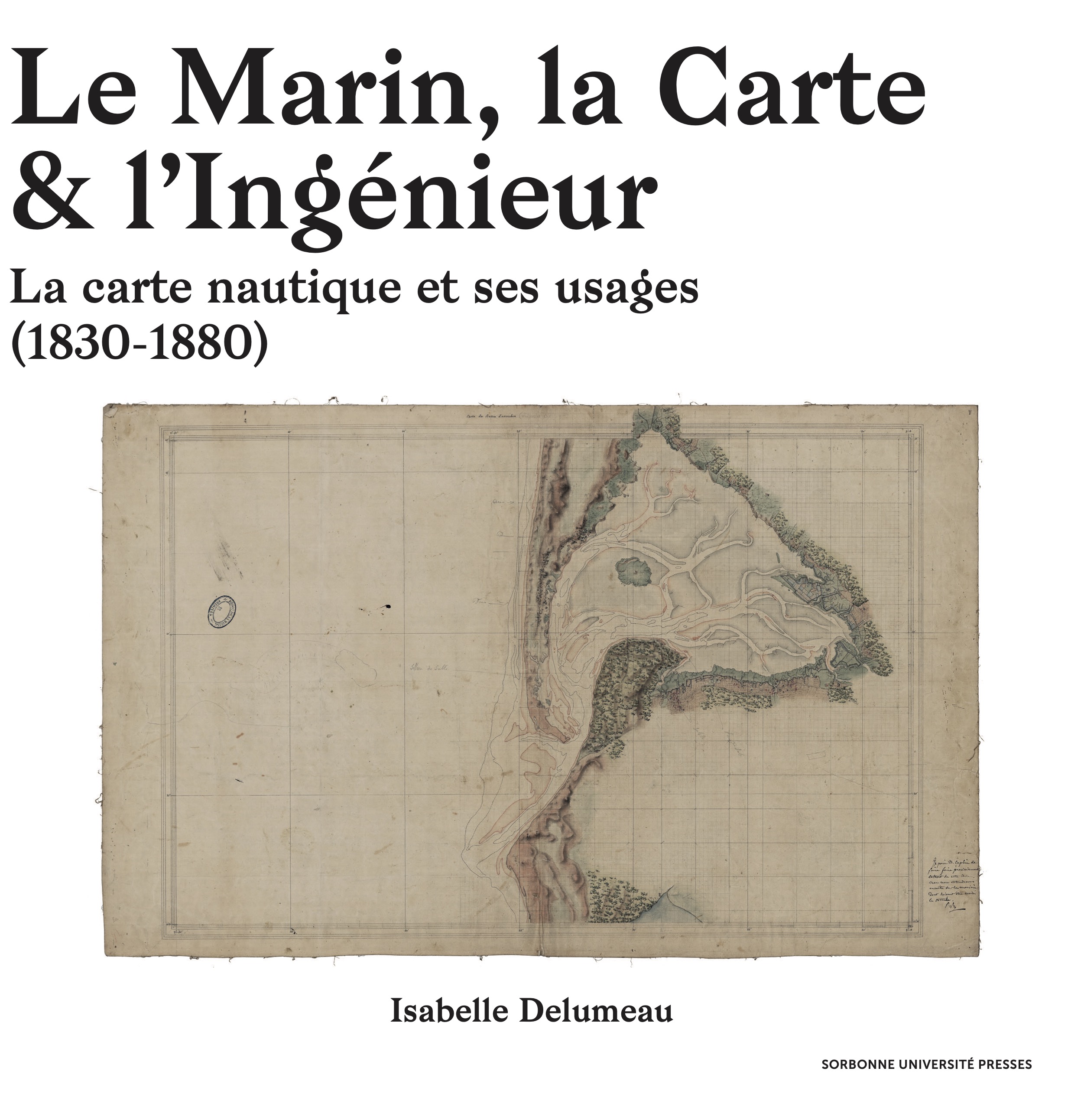

Le Marin, la Carte et l’Ingénieur

La carte nautique et ses usages (1830-1880)

Isabelle Knab-Delumeau

496p. — 22 x 22 cm — 35€

En 1822, le Dépôt de cartes et plans de la Marine publie la première carte moderne des côtes françaises, basée sur la méthode de Beautemps Beaupré. Sous sa direction, ingénieurs hydrographes et officiers produisent un vaste corpus : en 1880, près de 4 000 documents couvrent les mers du globe, accompagnant commerce, pêche et expansion coloniale. Ce beau livre explore l’âge d’or de l’hydrographie française, retraçant l’action du dépôt et l’usage des cartes nautiques par les navigateurs.

La Naissance d’une Thalassocratie

Les Pays-Bas et la mer à l’aube du Siècle d’or

Louis Sicking

350 p. — 16 x 24 cm — 26€ — richement illustré

L’essor maritime des Provinces‐Unies au XVIIe siècle a marqué l’histoire et continue de fasciner. Si la Révolte des Pays‐Bas (1568‐1648) et la naissance de la République sont bien étudiées, la période précédente, pourtant clé dans ce succès, reste méconnue.

Ce livre met en lumière l’importance de l’histoire maritime des anciens Pays‐Bas dans la Révolte et l’expansion des Provinces‐Unies. En analysant l’intégration des provinces sous les Bourguignons et les Habsbourg, La Naissance d’une thalassocratie explore les continuités et ruptures menant au Siècle d’or, renouvelant ainsi les perspectives historiques.

L’Amiral de Grasse et l’Indépendance américaine

Commander en opérations

Olivier Chaline & Jean-Marie Kowalski (dir.)

620 p. — 16 x 24 cm — 32€ — richement illustré

Il y a tant de biographies de chefs militaires mais on sait si mal comment ils exerçaient leur commandement.

Une exceptionnelle richesse de documents permet pour une fois d’approcher au plus près de cette réalité telle que l’a vécue l’amiral de Grasse lors d’une opération navale et terrestre qui a marqué l’histoire du monde : le siège de Yorktown (1781) qui a rendu irréversible l’Indépendance américaine proclamée 5 ans plus tôt. Les effets s’en font sentir aujourd’hui encore.

Cet ouvrage suit avec précision comment l’amiral de Grasse a mené outre-Atlantique la plus grosse projection de forces jamais tentée par la monarchie française. Avec quelles instructions et quels moyens ? Comment disposer ses navires ? Comment transmettre ses ordres, y compris en plein combat ? Est-on obéit ? Comment acquérir de nouveaux savoir-faire opérationnels ? Peut-on les conserver dans la durée ? Autant de questions qui trouvent enfin leur réponse pour une armée navale au temps de la voile.

Sea Power ?

De Grasse et Vaudreuil, Durer en opérations

Olivier Chaline, Jean-Marie Kowalski & Pierre Le Bot (dir.)

528 p. —16 x 24 cm — 32 € — richement illustré

Sea Power : deux mots magiques dans la bouche des historiens et stratèges navals. Mais quelle réalité au temps de la marine à voile ? Revenons au réel fait de vagues et de vents, de jours et de nuits qui usent les vaisseaux et les hommes. On ne déploie pas impunément à la mer une force navale, surtout si celle-ci est importante et que la campagne dure longtemps. Point n’est besoin des combats pour infliger des avaries aux navires et éprouver les hommes. Les flots et le vent suffisent… Au temps de la voile, l’armée navale française commandée en 1781-1783 par le comte de Grasse puis le marquis de Vaudreuil offre un cas d’école. Louis XVI et ses ministres ont envoyé un gros tiers des vaisseaux français de l’autre côté de l’Atlantique pour arracher la victoire sur l’Angleterre, ce qui fut le cas à la Chesapeake et à Yorktown, mais ils ont aussi porté l’outil naval presque jusqu’à son point de rupture. Trop loin, trop fort, trop longtemps ?

Les Arsenaux de la Marine

Du xvie siècle à nos jours

Caroline Le Mao (dir.)

600 p. — 16 x 24 cm — 32€

Pendant des siècles, les arsenaux de marine, où l’on construisait et entretenait les flottes de guerre, furent des centres stratégiques, rythmant l’histoire militaire et l’économie navale. Pionniers de la concentration industrielle, ils réunissaient une diversité de métiers et favorisaient l’innovation technique et logistique. Microcosmes hiérarchisés, ils formaient aussi des espaces ouverts sur la ville et le monde.

Longtemps étudiés de manière monographique, ils nécessitent aujourd’hui une approche comparative. Cet ouvrage rassemble plus de trente chercheurs français et étrangers pour une étude transversale autour de quatre axes : leur rôle entre État et société, les défis techniques et logistiques, leur place en temps de guerre et de paix, et leurs multiples vocations.

La compagnie du canal de Suez

Une concession française en Égypte (1888-1956)

Caroline Piquet

632 p. — 16 x 24 cm — 32€

Évoquer la Compagnie du canal de Suez, c’est penser à Ferdinand de Lesseps, Nasser ou encore Claude François nageant dans le canal. Souvent perçue comme un « État dans l’État », elle creuse le canal dès 1859 et l’exploite à partir de 1869, jouant un rôle économique et politique majeur dans l’Égypte coloniale.

Son histoire prend un tournant en 1888 avec la conférence de Constantinople, qui garantit sa neutralité. Elle se consacre alors à l’exploitation commerciale jusqu’à sa nationalisation par Nasser en 1956. Cet ouvrage analyse ses relations avec les autorités, son impact économique et l’action des ingénieurs et ouvriers. Il explore aussi son influence sur l’urbanisme, l’éducation et les missions religieuses, révélant une entreprise au carrefour des cultures méditerranéennes du XIXe et XXe siècles.

La Revue d’histoire maritime.

Référence incontournable, la Revue d'histoire maritime met en lumière depuis plus de vingt ans les recherches les plus pointues sur l’histoire des mers, des ports et des marins, offrant une lecture passionnante et accessible.

Chaque numéro de la Revue approfondit un sujet dans un dossier thématique et offre aux lecteurs une approche toujours renouvelée de la place centrale des océans et des mers.

Mer et techniques N°27

Sylviane Llinares (dir.)

272 p. — 16 x 24 cm — 25€

La mer incarne le mythe du progrès technique dans la culture européenne moderne et contemporaine.

Loin d’une simple conquête, ce progrès s’envisage désormais comme un perfectionnement progressif par l’usage, l’erreur et l’expérience.

L’histoire des techniques est essentielle pour comprendre l’appropriation des environnements marins et littoraux. Elle analyse les interactions entre outils, gestes, matériaux, énergies et savoirs à différentes échelles et temporalités. À travers des études de cas du XVIe au XXe siècle, ce numéro explore trois axes : les pratiques inscrites dans leurs cultures techniques, la diffusion et l’hybridation des savoirs, ainsi que les ruptures et transitions techniques.

Mer et mobilités (xive-xxe siècles) N°34

Mickäel Augeron (dir.)

310 p. — 16 x 24 cm — 25€

Indissociable du voyage maritime, la mobilité en mer crée des microsociétés aux inégalités marquées. Les raisons de partir sont multiples : pêche, commerce, migrations, quête de richesse ou simple survie. Certains embarquent par choix, d’autres par contrainte.

Au-delà du déplacement des hommes et des navires, les conditions de navigation et la vie à bord méritent attention. Imposée ou volontaire, cette expérience laisse des traces profondes. Pour beaucoup, la traversée est une épreuve physique et mentale, surtout pour les novices, et l’arrivée à quai devient une véritable libération.